こんにちは!石垣島に単身赴任中の底辺社畜です。

夏休みを利用して家族が遊びに来ましたので、2021年の夏休みの記録を残しつつ、観光地などを紹介したいと思います。

今回は石垣島からもっとも近くの離島、竹富島に行った記録の第2弾です。

歩いても楽しい集落への道②

『竹富島ゆがふ館』は、臨時休館でしたが、気を取り直して集落に向かいます。

集落に向かう道は、アスファルトで舗装してあり、歩道も広く歩きやすいです。

暑いね。

あと、坂がきついです。サンダルは控えて、スニーカーがいいと思います。

集落は島の中心部にあり、高台になっていますので、徒歩や自転車だとキツイです。

あとで見た家族連れは、お父さんは頑張って自転車を漕いでいましたが、お母さんと娘さんは自転車を手押しして登っていました。

しかし、ここにも送迎車に乗ってしまうと見られない景色がありました。

黒毛の石垣牛です。竹富島では珍しくない光景です。集落の外では、いたるところで放牧(?)されています。

意外だったのが、草を食べていた事です。通常、食肉用の牛は脂肪をつけるために穀物飼料を食べます。牧草を食べて育った牛は赤身で臭味があります。サシが入った絶品の『石垣牛』の特徴と一致しません。

40代以上の社畜世代は、硬くて臭味がある、牧草で育った『オージービーフ』を食べたことがあると思います。

今は、出荷の3ヶ月前から穀物飼料に切り替え、脂肪のついた柔らかい肉に仕上げているようです。

確かに、昔のオーストラリア産は日本人には合わなかったね。

でも、今は健康志向で、ウルグアイ産のグラスフェッド(牧草で育った牛肉)をわざわざ輸入しているらしいよ。

穀物飼料や、抗生物質がたくさん使われたアメリカ産やカナダ産、そして国産は、健康にも牛にも良くないのは分かっています。

でも、どうせなら美味しい牛肉が食べたいです。

石垣牛も、出荷前に穀物飼料に変えるのかな?

竹富島から脱線したので話を戻しましょう。

少し進むと、白いアイツがいました。

ヤギさんです。このヤギは観光雑誌で紹介されているのを見たことがあります。ここに居たんですね。目が鋭く金髪です。

まさに、ビジュアル系!

八重山地方では、お祝い事の席で山羊(ヒージャー)を食べます。『刺身』や『山羊汁』が有名です。『山羊汁』はレトルトパックがスーパーで売られています。

山羊は、社畜も食べたことがあります。

社畜が家畜を食べてどうする?

で、お味は?

『刺身』は牛や馬の刺身と変わりません。

『山羊汁』は雑巾の絞り汁のニオイが、お口いっぱいに広がります。

そんなこんなで、15分程で集落の入口に到着しました。

東のスンマシャー(仲筋集落入口)です。ガジュマルの巨木を石垣で囲ってあります。風水の思想で魔除けの効果があるそうです。石垣の正面中央には『石敢當』があります。これも魔物(マジムン)を退治する魔除けです。

魔除けすぎじゃない?

伝統的で信心深いんだよ。

ちなみに2021年7月31日現在、竹富島は新型コロナウイルス感染者0人です。

すばらしい!

効果ありですね。

では、集落中に入っていきます。

集落を散策。地面まで特別感があります。

まずはレンタサイクルへ向かいます。

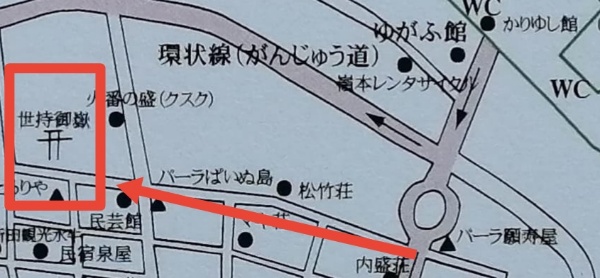

東のスンマシャーから南へ5分程歩くと、『丸八レンタサイクル』と『友利レンタサイクル』があります。他にもパーラーや民宿でレンタサイクルを扱っているところがあります。

時刻は8:30。ご覧のとおり、まだ開店前です。

開店まで集落を歩いて散策することにしました。

画像では分かりにくいですが、地面には白い砂利が敷きつめられています。砂利が深いところもあるので、自転車で集落を走るときはハンドルを取られないように気をつけましょう。

早朝であったため、地元の小学生くらいの男の子が道を掃いていました。こうして足跡ひとつない砂利道が守られ、観光客を受け入れてくれているんだなあ、と感動しました。

いきなり足跡つけてしまって申し訳ありません。

まずは、郵便局を見に行きます。レンタサイクルから2〜3分戻った所にあります。

景観を乱さない、町並みに統一された建物です。普段から清掃が行き届いているようでピカピカです。屋根にはシーサーが乗っていますね。

ここでは、窓口でお願いすると、消印の代わりに竹富島の『風景印』を押してもらえるそうです。

旅先から手紙を出すなんて憧れるわ。

今日は休日だから窓口は開いていません。

経済的自由を達成して、早期退職できたら平日に来ようね。

平日に遊びにこれる方は、ぜひ試してみてください。自分あてに送るのも楽しいと思います。

つぎは、『世持御嶽(ユームチオン)』に向かいます。

郵便局からは、歩いて7〜8分ほどです。

右手の奥に見えるのが『世持御嶽(ユームチオン)』です。案内板のフリガナには「ユームチ ウタキ」と書かれています。

どっちが正しい読み方なんだろう?

ここは、琉球王朝時代の村番所跡であり、竹富村誕生の1914年(大正3年)から1938年(昭和13年)までは、ここに村役場がありましたが、その跡地に火の神と農耕の神を祀ったのが世持御嶽です。秋の戌子の日を中心とした十日間の種子取祭(タナドゥイ)は、国の重要無形民俗文化財に指定されています。種子取祭は、五穀豊穣と島民の健康繁栄を祈願する島最大の祭りで、七日目と八日目は神事、奉納芸能、それに世乞い(ユークイ)の行事が世を徹して行われます。殊(コト)に奉納芸能は七十演目余りが幕間(マクアイ)なくつづき、島全体が湧き立ちます。この周囲は拝所が集中して聖域をなしているため、竹富島の昔からの森が残されています。

木々が生い茂り、日陰が多いせいか風が涼しく感じます。島外の人である社畜は、特に何かを感じることはありませんでした。

しかし、島の方々にとっては神聖な祈りの場所です。鳥居から先には立ち入らないようにしましょう。竹富島には他にも御嶽がありますが、島の方々にとって大切な場所であることを忘れてはいけません。

うあっ!!

どうしたの!?

ここで、事件が起きました。が、長くなってしまったので続きは次回。

コメント